Jan Hus, Jan

Ziska et la révolte des Hussites

La Bohème au XIVe siècle

La Bohème du 14e siècle, qui

correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,

est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce

aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna

Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,

un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce

sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le

pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des

corporations des villes minières devenaient également très

riches et se sont installé à Prague, laissant travailler

d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré

et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du

Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines

d'argent se développaient le commerce et la production des biens

d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.

La Bohème du 14e siècle, qui

correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,

est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce

aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna

Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,

un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce

sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le

pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des

corporations des villes minières devenaient également très

riches et se sont installé à Prague, laissant travailler

d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré

et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du

Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines

d'argent se développaient le commerce et la production des biens

d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.

Dans un état féodal,

ce développement devait forcément engendrer des conflits entre

marchands et artisans d'un côté et la noblesse privilégiée de

l'autre, entre les paysans qui voulaient s'affranchir du servage

et des propriétaires fonciers, puis entre les nobles et le

peuple face à l'Eglise catholique qui les exploitait tous.

Toutes les contradictions s'aggravèrent suite à une inflation

rapide dont bénéficiaient surtout les riches bourgeois des

villes, tandis que les paysans et les nobles sans grande fortune

en faisaient les frais. Ces contradictions sont en partie masquées

par un conflit national. Les rois Ottokar II et Charles I avaient

appelé beaucoup de paysans, d'artisans, d'artistes et de mineurs

allemands. A Kuttenberg, Deutschbrod et Iglau il n'y avait

pratiquement que des Allemands. L'université de Prague et les

hauts rangs de l'Eglise étaient entre leurs mains. Pour les tchèques,

ils apparaissaient soit comme des exploiteurs, soit comme des

concurrents. Inversement, les allemands avait un fort intérêt

à conserver le statu quo.

Jan Hus répand les théories

de Wyclif en Bohème et critique l'Eglise

Les choses

commencent à bouger sous l'influence des thèses de John Wyclif,

que Jérôme de Prague, né vers ![[Jan Hus]](Jan%20Hus%20I.jpg) 1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais

c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de

l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques

en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction

de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45

enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute

continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.

Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois

voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus

la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour

s'installer à Leipzig. Par le dépa

1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais

c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de

l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques

en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction

de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45

enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute

continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.

Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois

voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus

la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour

s'installer à Leipzig. Par le dépa rt des allemands la position de Hus était

renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.

rt des allemands la position de Hus était

renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.

Lorsque en 1412 le pape fût

à court d'argent il décida de lancer la vente des indulgences (une

sorte d'emprunt céleste sur des péchés futurs commis dans ce

monde-bas, autrement dit des bout de papier sans aucune valeur)

c'était le déclenchement de violents heurts entre Hussites tchèques

et catholiques allemands à Prague. A nouveau le roi Vaclav était

contraint d'intervenir : il expulsa de Prague Hus, mais

aussi quatre théologiens catholiques.

Le Concile

de Constance : Jan Hus est brûlé

En 1414 se réunit

à Constance un concile qui avait deux objectifs : élire un

nouveau pape (car il y en avait trois) et débattre du problème

de l'hérésie tchèque. Il y avait le risque d'une dissociation

du royaume de Bohème,  de

l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur

Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,

devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus

fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.

Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à

savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant

de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de

quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le

pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile

dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le

concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il

détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus

du pape.

de

l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur

Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,

devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus

fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.

Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à

savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant

de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de

quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le

pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile

dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le

concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il

détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus

du pape.

Après avoir

destitué les trois papes, les représentants des différents

pays (on vote par pays), les évêques et l'empereur Sigismund IV

débattent de la réforme de l'Eglise. Leur intérêt principal

est de diminuer le pouvoir papal ainsi que les versements à Rome

et de renforcer le contrôle des autorités nationales. En même

temps ils veulent limiter la réforme, car les effets des thèses

de Wyclif en Angleterre (les Lollards) sont connus.

Hus est invité

à présenter sa doctrine au début du concile quand le pouvoir

des anciens papes, en particulier de Jean XXIII, n'est pas encore

brisé. Malgré un sauf-conduit, délivré par Sigismund IV, il

est arrêté et mis au cachot pour le forcer à révoquer ses théories

considérées comme hérésie. En vain. Son procès commence en même

temps que le règlement de compte avec Jean XXIII. Bien que Hus

se défend bien (il demande une réfutation de ses thèses par la

bible), le concile n'entend pas céder un pas ni à droite (les

trois papes) ni à gauche. Il déclare les 45 thèses de Wyclif

comme hérétique. Puis il tente de prouver que Hus reprend ces

thèses hérétiques dans son livre « De Ecclesia ».

En conclusion Hus est déclaré hérétique et expulsé de

l'Eglise catholique (on lui coupe les cheveux) et livré à

l'autorité civile. La peine habituelle pour hérésie étant le

bûcher, Hus est brûlé le même jour, le 6 juillet 1415.

Jérôme de Prague

Jérôme

de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand

humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant

d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux

confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est

par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais

Wiclyff, jusqu'a Prague.

Jérôme

de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand

humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant

d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux

confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est

par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais

Wiclyff, jusqu'a Prague.

En avril 1415 Jérôme de Prague va a Constance pour venir en

aide à Hus. Voyant le sort de Hus, qui était déjà emprisonné,

il prend la fuite. Malgré un sauf-conduit offert par le concile,

il ne vient pas. Il est arrêté en Bavière et ramené à

Constance. Sous la torture il abjure en Septembre 1415, mais il

n'est pas relâché pour autant. On lui fait finalement le procès

le 23 mai 1416 ou il défend les thèses de Wyclif et de Hus. Déclaré

hérétique il meurt le 30 mai 1416 sur le bûcher.

La révolte des

Hussites commence

Au lieu d'éteindre

le mouvement hussite, le Concile de Constance l'avait rallumé.

De plus en plus souvent il y eut des révoltes un peu partout en

Bohème. Le mouvement qui était en train de prendre forme fut

appelé d'après son symbole, le calice, les Calixtins. Le

calice était devenu le privilège des prêtres, le pain pour les

autres. Les Calixtins voulaient la liberté de choisir entre

cette nouvelle forme et l'ancienne (calice et pain pour tout le

monde). Bref, un symbole comme un autre, qui a surtout servi à

reconnaître les amis et à se regrouper. Les Calixtins ont

exprimé leurs revendications dans les quatre articles de

Prague :

1.

La communion dans les deux formes au choix (pain et calice)

2.

Tout péché publique ou mortel doit être puni sans regard

de la personne

3.

Confiscation des biens de l'Eglise

4.

Liberté de croyance

On peut

nettement distinguer deux partis dans le mouvement révolutionnaire :

d'un côté les modérés, les Utraquistes (utra, lat. =

égal, car il voulaient l'équivalence des deux formes de

communion), de l'autre, l'aile radical, les Taborites (d'après

la ville de Tabor qu'ils venaient de fonder).

Les partisans

des Calixtins étaient essentiellement les nobles qui avaient récupéré

les terres de l'Eglise et qui étaient donc très fortement liés

au mouvement hussite, puis les riches bourgeois qui s'étaient également

enrichis au dépens de l'Eglise et qui allaient plus tard

s'enrichir du butin de la guerre.

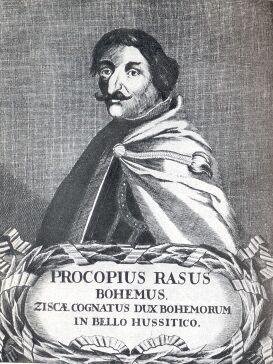

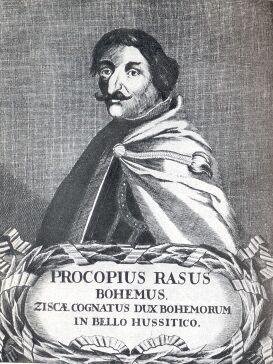

Les Taborites

![[Jan Zizka]](zizka.jpg) A l'opposé les paysans

et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un

seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient

fermement partisans des Taborites, et par conséquent les

Taborites représentaient la grande majorité et de loin.

A l'opposé les paysans

et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un

seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient

fermement partisans des Taborites, et par conséquent les

Taborites représentaient la grande majorité et de loin.

« En

ces temps il y aura sur terre ni roi ni seigneur ; ni sujet,

et tous les redevances et impôts seront abolis, aucun n'obligera

un autre à faire quelque chose car tous seront égaux ; frères

et soeurs. »

« Comme il n y pas de 'à moi' ni 'à toi', puisque tout

est à tous en commun, ainsi il en sera partout et celui qui aura

une propriété particulière commettra un péché mortel. »

Le roi Vaclav essayait de

naviguer entre les fronts jusqu'à ce que son frère Sigismund le

menace d'une invasion pour rétablir l'ordre. Mais lorsque Vaclav

rappelle finalement les théologiens catholiques qu'il avait

expulsé auparavant, c'est la révolte à Prague. Le 30. Juillet

1419 la ville s'est insurgée sous la direction d'un personnage

remarquable : Jan Zizka (1360-1424). C'est à

cette occasion qu'il y eut la première défenestration : on

jetait 7 membres du conseil de la ville de Prague par la fenêtre

pour les faire tomber dans des piques placées au bon endroit.

Lorsque le roi Vaclav apprit la nouvelle, il mourut sur le coup.

Désormais la Bohème était une République.

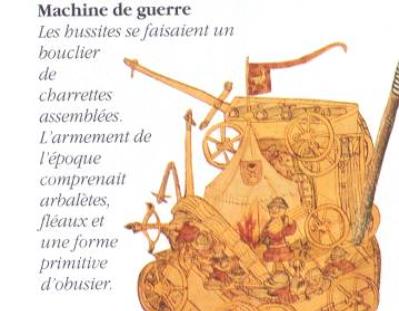

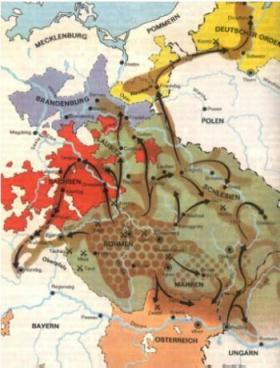

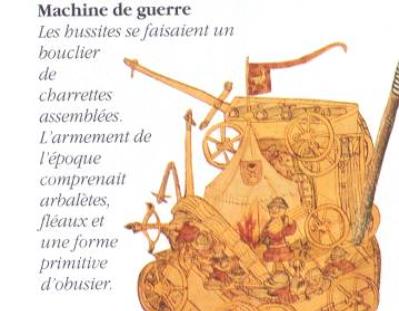

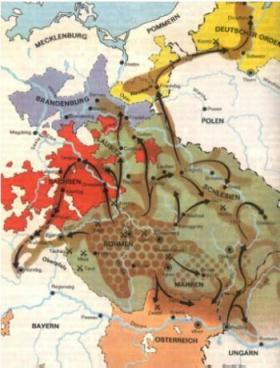

Les guerres

des Hussites

Les Utraquistes

de Prague tentèrent en secret des pourparlers avec l'empereur,

mais en vain à cause de l'attitude dure de Sigismund. Le pape

Martin V va même plus loin lorsqu'il appelle toute la chrétienté

à la croisade contre les Hussites. Cette première croisade, qui

eut lieu en 1420 se termine par une défaite des troupes

catholiques, battues par l'armée paysanne de Zizka. D'autres

« croisades » suivaient, à chaque fois plus désastreuses

pour l'empire. Si la guerre au début eut lieu en Bohème, elle

est maintenant portée en Silésie, en Prussie Orientale et

jusqu'à Gdansk à la mer Baltique, puis en Hesse et en Autriche.

Jan Zizka meurt en 1424, mais son successeur, André Prokop (1380-1434),

également un Taborite, continue la lutte. La quatrième « croisade »

en 1427 se termine prématurément à Mies, à l'entente des cris

de guerre des Hussites, de même que la cinquième en 1431 à

Taus. Il n'y avait plus personne qui osait affronter les

Hussites.

La fin des Hussites:

intrigues et trahisons

Dans cette

situation, l'empereur ne voyait plus qu'une seule issue :

diviser les Hussites. C'est pourquoi il entama des pourparlers

pour monter les Utraquistes contre les Taborites, c'est à dire

les nobles et les ric hes

bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le

pape leur garantissaient « généreusement » le

butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque

n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle

avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin

principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient

certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une

jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être

garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était

parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord

et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour

combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434

à Lipany

: 25 000 mercenaires

de l'armée de la noblesse se battaient contre 18 000

Taborites. La bataille fut très longue car les deux camps

disposaient de forces comparables. Les nobles ont tout de même

remporté la victoire mais seulement à cause de la trahison de

la cavalerie taborite, qui quittait le champ de bataille. Sur les

18 000 Taborites, 13 000 ont été tués. Le

pouvoir des Taborites était brisé, mais pas anéanti.

hes

bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le

pape leur garantissaient « généreusement » le

butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque

n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle

avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin

principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient

certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une

jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être

garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était

parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord

et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour

combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434

à Lipany

: 25 000 mercenaires

de l'armée de la noblesse se battaient contre 18 000

Taborites. La bataille fut très longue car les deux camps

disposaient de forces comparables. Les nobles ont tout de même

remporté la victoire mais seulement à cause de la trahison de

la cavalerie taborite, qui quittait le champ de bataille. Sur les

18 000 Taborites, 13 000 ont été tués. Le

pouvoir des Taborites était brisé, mais pas anéanti.

Georges de Podebrady :

le roi hussite

Cette victoire ouvrit la

voie du Trône à un hussite modéré : Georges de Podebrady

Après

avoir conquis la ville de Prague en 1448, il devint Lieutenant Général

du royaume en 1452. Après la mort du jeune roi Ladislas, il fût

élu roi en 1458. Premier roi élu dans l'histoire tchèque, non

issu d'une famille régnante, il fut aussi le seul roi hussite.

Il

a su unifier et pacifier la nation. A la tête d'une armée

puissante, il préférait toutefois gouverner par la diplomatie

et la raison.

Visionnaire,

il est l'auteur d'un projet d'union pan-européenne.

Après sa

mort, le Royaume passa finalement aux Habsbourg, par le jeu des

alliances et des mariages. Mais la noblesse tchèque jouira

encore d'une certaine autonomie, et l'Eglise Calixtaine a pu se

maintenir jusqu'au début du XVII ème siècle.

La Montagne Blanche

Les

dernières forces tchèques hussites furent définitivement

vaincues en 1620 à la bataille de la

Montagne Blanche . Survenue suite à la deuxième défenestration

de Prague (1618), lors de laquelle les emissaires des Habsbourg

furent jetés par les fenêtres du chateau de Prague, la Montagne

Blanche est la première bataille de la guerre de Trente Ans.

Elle opposa les seigneurs tchèques fidèles au hussisme ( 90 %

de la population tchèque était alors protestante - hussite-)

aux armées impériales des Habsbourgs, commandées par le fameux

généralissime Albrecht von Wallenstein.

La

défaite des hussites signifia la fin de l'indépendance tchèque

pour 300 ans, la victoire de la Contre-Réforme, l'éxécution de

27 grands seigneurs tchèques, et l'expulsion d'une grande partie

de la noblesse, mais aussi du petit peuple. Les derniers hussites

qui refusèrent la Contre-Réforme se fondirent peu à peu dans

les Eglises luthériennes.

C'est après la Montagne Blanche qu'un groupe d'émigrants tchèques

s'installa à Weyersheim.

La Bohème du 14e siècle, qui

correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,

est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce

aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna

Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,

un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce

sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le

pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des

corporations des villes minières devenaient également très

riches et se sont installé à Prague, laissant travailler

d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré

et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du

Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines

d'argent se développaient le commerce et la production des biens

d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.

La Bohème du 14e siècle, qui

correspond à peu près à la République Tchèque d'aujourd'hui,

est devenue très riche en un laps de temps relativement court grâce

aux mines d'argent. En particulier celles de Kuttenberg (Kutna

Hora), ouvertes en 1237, donnaient un résultat annuel de 100 000 Mark,

un Mark équivaut à une demi livre d'argent. Essentiellement ce

sont le roi et l'Eglise catholique qui en ont profité, et le

pape par des contributions de l'Eglise. Les membres des

corporations des villes minières devenaient également très

riches et se sont installé à Prague, laissant travailler

d'autres à leur compte. Prague s'est ainsi littéralement doré

et c'est ici que fut fondée en 1348 la première université du

Saint Empire. Sur la base des fortunes dégagées des mines

d'argent se développaient le commerce et la production des biens

d'utilisation courante, mais aussi des produits de luxe.![[Jan Hus]](Jan%20Hus%20I.jpg) 1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais

c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de

l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques

en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction

de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45

enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute

continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.

Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois

voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus

la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour

s'installer à Leipzig. Par le dépa

1365, avait apporté d'Angleterre vers 1400. Mais

c'est surtout Jan Hus (1369-1415), professeur tchèque de

l'université de Prague qui exprimait le mécontentement des tchèques

en s'appuyant justement sur les théories de John Wyclif. La réaction

de l'Eglise ne se faisait pas attendre : elle condamnait 45

enseignements de Wyclif comme hérésie. Mais la dispute

continuait et finalement le roi Vaclav fut obligé d'intervenir.

Il décréta en 1409 que les tchèques auraient désormais trois

voies et les allemands qu'une seule (avant c'était l'inverse). Là-dessus

la plupart des professeurs et des étudiants quittent Prague pour

s'installer à Leipzig. Par le dépa rt des allemands la position de Hus était

renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.

rt des allemands la position de Hus était

renforcée, et sa lutte contre l'Eglise catholique plus sévère.

de

l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur

Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,

devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus

fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.

Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à

savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant

de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de

quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le

pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile

dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le

concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il

détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus

du pape.

de

l'Eglise catholique et de l'empire allemand. L'empereur

Sigismund, frère de Vaclav et éventuellement son héritier,

devait à juste titre se faire quelques soucis. Il obtint que Hus

fut convoqué à Constance, sous la garantie d'un sauf-conduit.

Hus accepta ; confiant de la justesse de sa doctrine, à

savoir : la nécessité d'une vie modeste de quelque représentant

de l'Eglise que ce soit et la mise en cause de la légalité de

quelque seigneur que ce soit qui commet un péché mortel. Le

pape Jean XXIII, qui craint sa destitution, quitte le concile

dans l'espoir que celui-ci ne pourra pas continuer. Or, le

concile constate d'abord qu'il s'est réuni en règle, puis qu'il

détient son pouvoir de dieux. Ainsi il place son autorité au-dessus

du pape.

Jérôme

de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand

humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant

d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux

confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est

par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais

Wiclyff, jusqu'a Prague.

Jérôme

de Prague était l'ami le plus proche de Jan Hus. Grand

humaniste, Jérôme était un voyageur infatiguable, allant

d'université en université, de ville en ville, jusqu'aux

confins de l'Europe (Il aurait même été à Jérusalem). C'est

par ses voyages qu'il aurait diffusé la doctrine de l'Anglais

Wiclyff, jusqu'a Prague. ![[Jan Zizka]](zizka.jpg) A l'opposé les paysans

et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un

seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient

fermement partisans des Taborites, et par conséquent les

Taborites représentaient la grande majorité et de loin.

A l'opposé les paysans

et les artisans, qui ne voulaient pas simplement échanger un

seigneur par un autre mais la liberté entière. Ils étaient

fermement partisans des Taborites, et par conséquent les

Taborites représentaient la grande majorité et de loin.

hes

bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le

pape leur garantissaient « généreusement » le

butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque

n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle

avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin

principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient

certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une

jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être

garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était

parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord

et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour

combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434

à

hes

bourgeois contre les paysans et les artisans. L'empereur et le

pape leur garantissaient « généreusement » le

butin, les terres et la fortune de l'Eglise. La noblesse tchèque

n'avait que très peu participé à la guerre, parce qu'elle

avait, déjà au début de la lutte, récupéré le butin

principal. De même les bourgeois des villes, qui eux avaient

certes profité de la guerre, mais cherchaient maintenant une

jouissance tranquille de leurs richesses. Si cela pouvait être

garanti par l'empereur et le pape lui-même, alors c'était

parfait. Il n'en demandaient pas plus. En 1433 on se mit d'accord

et la noblesse commençait aussitôt à recruter une armée pour

combattre les Taborites. La bataille eut lieu le 30 Mai 1434

à