..... Le pain

blanc est un important produit d’appel car il

correspond à un besoin physiologique important : se

nourrir. Pendant des siècles, l e pain a

été l’aliment de base de l’humanité. Véritable

trait d'union entre les peuples et les générations, il

a toujours eu une place de choix à table. e pain a

été l’aliment de base de l’humanité. Véritable

trait d'union entre les peuples et les générations, il

a toujours eu une place de choix à table.

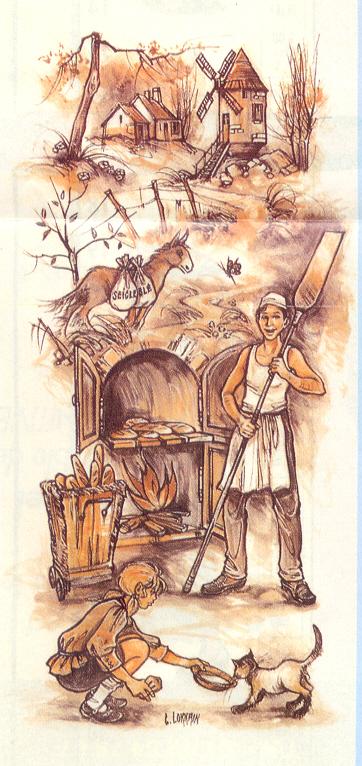

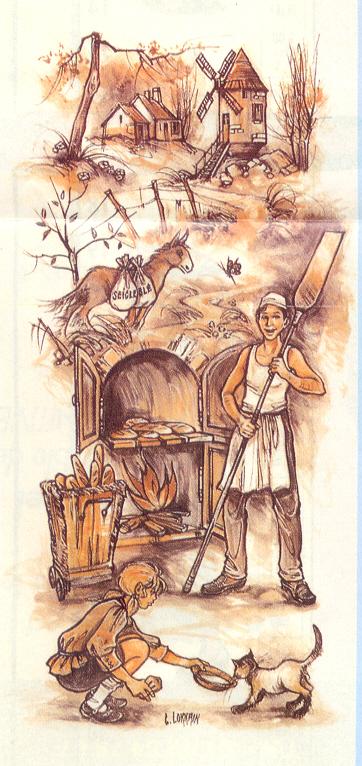

Les Origines du Pain

..... L'origine du

pain se perd dans la nuit des temps car selon de récentes

recherches archéologiques, notre pain actuel serait l'héritier

d'une histoire vieille de plus de 5.000 ans.

..... Le premier

pain, qui paraît avoir pris naissance avec la

civilisation en Orient, a probablement été le résultat

de l'oubli d'une ménagère qui laissa un peu de cette

bouillie pendant un certain temps, dans un endroit abrité

du vent, avant de la faire cuire. Ce produit, qui resta

un aliment grossier et de digestion difficile, devint un

pain léger, gonflé et formé d'alvéoles d'air dès

qu'on lui rajouta un peu de levain.

.....  Au fil des

siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce

produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,

plus digeste, meilleur au goût. Au fil des

siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce

produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,

plus digeste, meilleur au goût.

..... Au gré des

migrations, l'art de fabriquer le pain s'est transmis

tout autour du bassin méditerranéen : en Egypte

ancienne, en Judée, en Asie mineure, en Grèce

puis à Rome et dans toute l'empire romain.

Le

Pain au Moyen-Âge : Talmeliers, Seigneurs et Abbayes

Les C arolingiens

furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,

les missi dominici devaient s'assurer du bon

fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles

garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à

en établir dans leurs domaines. arolingiens

furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,

les missi dominici devaient s'assurer du bon

fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles

garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à

en établir dans leurs domaines.

..... Dans le

monde catholique du Moyen-Age, où les pèlerinages étaient

fréquents, les abbayes eurent un rôle favorable dans le

développement de la boulangerie.

Jusqu'à

la fin du XIIe siècle, seuls les rois et les seigneurs

avaient le droit de construire des fours. En fait, eux

seuls étaient pratiquement en capacité de couvrir les

frais de construction, d'assurer l'entretien et de lutter

efficacement contre les risques d'incendie. Les

utilisateurs de ces fours banaux -boulangers (appelés

alors talmeliers) et partic uliers - devaient payer le

droit de banalité au propriétaire. uliers - devaient payer le

droit de banalité au propriétaire.

C'est Philippe-Auguste qui permit aux boulangers de posséder

un four chez eux et Saint-Louis qui affranchit les villes

de la banalité des fours pour lutter contre les abus de

certains seigneurs.

Le pain représentait déjà l'aliment de base. Le

pouvoir royal réglementa sa fabrication et la profession

qui le produisait afin d'éviter les fraudes sur la

qualité de la farine, sur les poids et sur les prix et

pour qu'en tout état de cause (surtout en période de

disette) le pain ne manque pas.

C'est ainsi que Louis XI rendit une ordonnance sévère

pour protéger les voitures de blé. En 1539, François 1er

leur accorda la sauvegarde royale et, en 1635, il fut

interdit aux soldats, sous peine de mort, de se livrer au

pillage des grains circulant sur les rivières.

Les

Corporations : Organisation et Règlementation de la

profession

Etienne

Boileau, prévôt de Paris sous Saint-Louis, rédigea le

Livre des Métiers. Cet ouvrage constitua une véritable

charte des métiers et fut à la base de l'organisation

des corporations.

Les professionnels furent répartis en apprentis, valets

et maîtres. Comme leurs noms l'indiquent, les apprentis

apprenaient le métier, les valets l'exerçaient et les

maîtres dirigeaient et étaient pro priétaires

d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder

le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au

seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y

avait quatre catégories de boulangers : les

boulangers de petits pains qui avaient le droit de

fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits

pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des

faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains

et étaient situés dans les bourgs intégrés à la

ville proprement dite, lors de son extension ; les

boulangers forains étaient étrangers à la localité et

n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le

samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés

étaient attachés au service du roi. priétaires

d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder

le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au

seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y

avait quatre catégories de boulangers : les

boulangers de petits pains qui avaient le droit de

fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits

pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des

faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains

et étaient situés dans les bourgs intégrés à la

ville proprement dite, lors de son extension ; les

boulangers forains étaient étrangers à la localité et

n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le

samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés

étaient attachés au service du roi.

La corporation se trouvait placée sous l'autorité du

Grand Panetier, nommé par le roi et assisté par le Maître

des boulangers et douze jurés chargés de veiller à

l'exécution des règlements de la profession.

En raison de la rudesse de leur métier, les boulangers bénéficiaient

à cette époque de privilèges : exemption du guet ou du

service militaire. Ils étaient en revanche très contrôlés

et lourdement pénalisés en cas de fraude sur le poids

ou la qualité de leurs produits. La vente de pain

corrompu, par exemple, entraînait une amende de 500 livres

; la boulangerie pouvait être fermée pendant six mois

et le four démoli. Le professionnel pouvait encourir des

peines corporelles sur la place publique (carcan, etc.).

Parfois même, ils avaient à répondre devant la justice

populaire, le peuple rendant souvent le boulanger

responsable de la cherté ou du manque de pain.

Faut-il rappeler que les premier troubles du 28 avril 1789

qui devaient déclencher la Révolution française, trouvèrent

leur origine dans le manque de pain ? Et le 5 octobre 1789,

les parisiennes ayant en vain réclamé du pain devant

l'Hôtel de Ville, marchèrent sur Versailles pour

ramener à Paris " le boulanger, la boulangère

et le mitron ".

Si la Révolution française a entraîné la suppression

des corporations et proclamé la liberté du commerce et

de l'industrie, ce fut pour u ne courte

durée car une réglementation soumettant l'exercice de

la profession de boulanger à l'autorisation du préfet

fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret

du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une

liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers

étaient obligés de constituer des réserves pour éviter

les disettes et la cherté du pain. Le nombre de

boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de

la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque

sorte, " subventionner " le prix du

pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863

supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se

substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du

pain resta taxé jusqu'en 1960. ne courte

durée car une réglementation soumettant l'exercice de

la profession de boulanger à l'autorisation du préfet

fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret

du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une

liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers

étaient obligés de constituer des réserves pour éviter

les disettes et la cherté du pain. Le nombre de

boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de

la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque

sorte, " subventionner " le prix du

pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863

supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se

substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du

pain resta taxé jusqu'en 1960.

..... En France,

le pain s'est affirmé comme la nourriture de base jusqu'à

la veille du vingtième siècle.

A

l’époque « moderne », il a été accusé

injustement de tous les maux par la mode et par certains

médecin (faire grossir, et même favoriser la formation

de cancers !), ce qui eut pour conséquence de faire

chuter la consommation (les « mauvais »

artisans ayant également leur part de responsabilité).

Heureusement, le bon sens semble revenir, la consommation

arrêtant sa chute et augmentant même légèrement.

|

e pain a

été l’aliment de base de l’humanité. Véritable

trait d'union entre les peuples et les générations, il

a toujours eu une place de choix à table.

e pain a

été l’aliment de base de l’humanité. Véritable

trait d'union entre les peuples et les générations, il

a toujours eu une place de choix à table. Au fil des

siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce

produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,

plus digeste, meilleur au goût.

Au fil des

siècles, l'art boulanger s'est efforcé d'améliorer ce

produit afin de parvenir à un produit plus fin, plus léger,

plus digeste, meilleur au goût.  arolingiens

furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,

les missi dominici devaient s'assurer du bon

fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles

garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à

en établir dans leurs domaines.

arolingiens

furent les premiers à réglementer la profession. Ainsi,

les missi dominici devaient s'assurer du bon

fonctionnement des fours, de la propreté des ustensiles

garnissant les boulangeries et engager les seigneurs à

en établir dans leurs domaines.  uliers - devaient payer le

droit de banalité au propriétaire.

uliers - devaient payer le

droit de banalité au propriétaire.  priétaires

d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder

le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au

seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y

avait quatre catégories de boulangers : les

boulangers de petits pains qui avaient le droit de

fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits

pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des

faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains

et étaient situés dans les bourgs intégrés à la

ville proprement dite, lors de son extension ; les

boulangers forains étaient étrangers à la localité et

n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le

samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés

étaient attachés au service du roi.

priétaires

d'une boulangerie. Pour être boulanger, il fallait posséder

le brevet de maîtrise, acheter le métier au roi ou au

seigneur et payer annuellement le droit de hauban. Il y

avait quatre catégories de boulangers : les

boulangers de petits pains qui avaient le droit de

fabriquer toutes les sortes e pains y compris les petits

pains ; les boulangers de gros pains ou boulangers des

faubourgs : ils ne pouvaient pas vendre de petits pains

et étaient situés dans les bourgs intégrés à la

ville proprement dite, lors de son extension ; les

boulangers forains étaient étrangers à la localité et

n'avaient le droit de vendre leurs pains en ville que le

samedi, jour de marché ; enfin, les boulangers privilégiés

étaient attachés au service du roi.  ne courte

durée car une réglementation soumettant l'exercice de

la profession de boulanger à l'autorisation du préfet

fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret

du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une

liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers

étaient obligés de constituer des réserves pour éviter

les disettes et la cherté du pain. Le nombre de

boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de

la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque

sorte, " subventionner " le prix du

pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863

supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se

substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du

pain resta taxé jusqu'en 1960.

ne courte

durée car une réglementation soumettant l'exercice de

la profession de boulanger à l'autorisation du préfet

fut prise dès le Consulat et resta en vigueur jusqu'au décret

du 22 juin 1863 qui, à nouveau, accorda une

liberté relative au commerce. Jusque là, les boulangers

étaient obligés de constituer des réserves pour éviter

les disettes et la cherté du pain. Le nombre de

boulangers se trouvait limité. Une caisse de service de

la boulangerie parisienne fut créée pour, en quelque

sorte, " subventionner " le prix du

pain. Ce prix fut ensuite taxé. Un décret de 1863

supprima ces obligations, mais une taxe officieuse se

substitué à la taxe officielle. Pour finir, le prix du

pain resta taxé jusqu'en 1960.